在电影史上,很少有作品能像《樱桃的滋味》(1997)那样,使其导演一跃成为国际电影界的知名人物,而阿巴斯·基亚罗斯塔米正是凭借这部作品在戛纳电影节上获得了金棕榈奖,标志着伊朗电影首次获得此项殊荣。这部影片同时还与今村昌平的《鳗鱼》分享了该奖项。

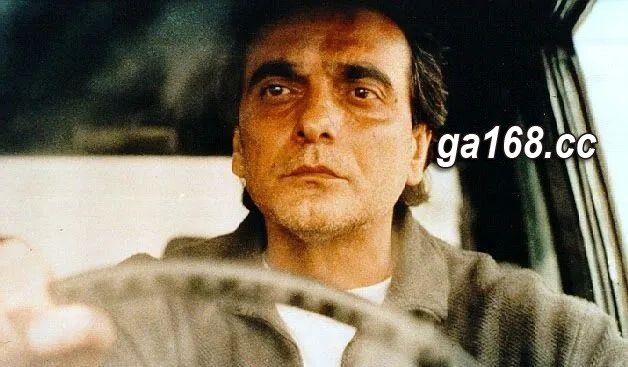

《樱桃的滋味》的故事围绕着主角巴迪的自杀企图,和他寻找他人帮助埋葬自己尸体的詭异请求。这部电影的叙事风格极度简约,剥除了传统电影所依赖的情节和背景故事,转而以一种反复的、曲折的方式,将生命的价值置于观众的省思中。基亚罗斯塔米拒绝迎合观众的希望,拒绝给出一个明确乐观的结局。

基亚罗斯塔米的电影生涯始于1970年的《面包与小巷》,他的作品常常以儿童为主角,描绘日常生活中的平凡故事。比如在《家庭作业》(1989)这部纪录片般的电影里,他通过对一个男孩子的访谈揭示了家庭和社会对孩子成长的忽视。而在《特写》(1990)中,他通过探索一个真实的冒名顶替者的故事,让电影与现实的边界变得模糊。

《何处是我朋友的家》(1987)开启了阿巴斯乡村三部曲的先河,讲述了一个男孩为还作业本而踏上寻找同学家的艰辛旅途。其续集《生生长流》(1992)和《橄榄树下的情人》(1994)则在伊朗曼吉勒-鲁德巴尔大地震后上映,展示了生活的不稳定性及自然灾害的影响。

尽管取得了国际上的认可和赞誉,基亚罗斯塔米并没停止探索电影艺术的边界。在其遗作《樱桃的滋味》中,他将自杀、友谊和生命价值交织在一起,对生活的含义提出了更为深刻的问题。影片最终并没有给出明确的答案,而是以一个开放的结局,留给观众无限的思考空间。

如同《樱桃的滋味》的主角巴迪,基亚罗斯塔米残留给后世的作品充满谜团。他用电影带给我们对生活、死亡、友谊和孤独的独特见解,同时也探索了电影本质与真实世界的复杂关系。虽然基亚罗斯塔米在2016年逝世,但他的电影继续影响着世界各地广大观众和电影制作者。